Die Bauhütte an St. Stephani

Einzigartiges Kulturgut erhalten

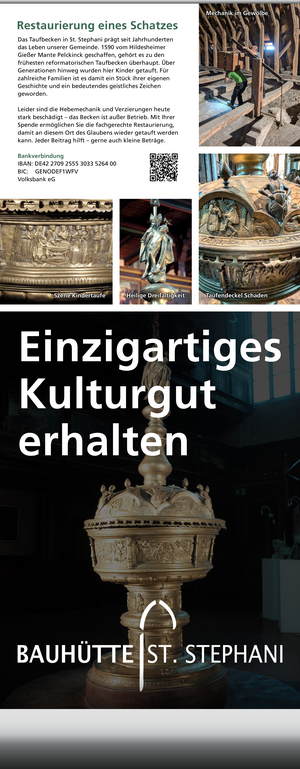

Das Taufbecken in der Stephanikirche braucht Ihre Unterstützung

Die Stephanikirche ist für viele Menschen in Helmstedt ein Ort des Gebets, der Gemeinschaft und der Tradition. Kommt man in die große Hallenkirche, so fällt einem sofort das besondere Taufbecken ins Auge. Über Generationen hinweg wurden hier Kinder getauft. Für viele Helmstedter Familien ist dieses Taufbecken daher zu "ihrer Familientaufe" geworden. Ein symbolträchtiges Erbe. Doch nun bedarf es dringender Renovierungsmaßnahmen, um dieses bedeutende Stück Geschichte für die Zukunft zu bewahren.

Die Aufhängung auf dem Dachboden, die den schweren Deckel sicher hebt und senkt, muss modernisiert werden. Die Kosten für diese fachgerechte Aufhängung und die Verkehrssicherung des Taufdeckels sind erheblich. Zudem haben die Verzierungen des Deckels durch das häufige Heben und Seken erheblichen Schaden genommen, so dass der Deckel selbst der kunstfachgerechten Restauration bedarf.

Um diese Aufgaben zu stemmen, sammelt die Bauhütte St. Stephani e.V. Spenden, um die Kirchengemeinde Georg Calixt zu unterstützen, das Taufbecken in seiner ganzen Schönheit und Sicherheit zu erhalten.

Jede noch so kleine Spende hilft, dieses historische Erbe für kommende Generationen zu bewahren. Unterstützen Sie uns bei diesem wichtigen Projekt – vielen Dank.

Bankverbindung:

IBAN: DE42 2709 2555 3033 5264 00

BIC: GENODEF1WFV - Volksbank eG

Verwendungszweck: Spende Taufbecken Stephani

Die Bauhütte St. Stephani stellt sich vor

Die Bauhütte St. Stephani e. V. wurde 2000 auf Initiative vom damaligen Propst Heinz Fischer und Wilhelm Abry gegründet. Ihr Ziel ist es, die Erhaltung, Pflege und Restaurierung der historischen Universitätskirche St. Stephani in Helmstedt zu fördern und ihre Bedeutung für Stadt und Region sichtbar zu machen.

Zu den wichtigsten Projekten zählen u.a. die Erneuerung der gesamten Elektroinstallation und Beleuchtung (ab 2003), die Restaurierung der historischen Kirchenfenster (ab 2007) sowie die große Dach- und Fassadensanierung (2006–2008) mit neuer Eindeckung, Blitzschutz und umfangreichen Steinmetzarbeiten. Diese Maßnahmen wurden durch Spenden, Mitglieder und viele engagierte Unterstützer möglich gemacht.

Seit 2017 ist Lorenz Flatt der 1. Vorsitzende der Bauhütte.

Die Bauhütte lädt alle ein, durch Mitgliedschaft oder Spenden zur Bewahrung dieses bedeutenden Kirchenbaus beizutragen.

Der aktuelle Vorstand

- Lorenz Flatt, 1. Vorsitzender

- Martin Pyrek, Geschäftsführender Pfarrer (Kirchenvorstand Georg Calixt)

- Dr. Jochen Weihmann, Beisitzer

- Regine Dudek-Knoppe, Beisitzer

- Dieter Bautze, Beisitzer (Kirchenvorstand Georg Calixt)

Mitglied werden

Unterstützen Sie den Erhalt der Stephanikirche

- Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer

- Hier finden Sie den Mitgliedsantrag

- Hier finden Sie die aktuelle Satzung der Bauhütte

Bericht über bisherige Renovierungen

von Daniel Maibom-Glebe

Alt_Helmstedt.pdf

erschienen im Altstadt-Kurier 2008, Jahrgang 13/Heft 2, dort mit Bildern.

Die einzelnen Bauabschnitte

- 2000-2003: Taufbecken, Calixtepitaph u.m.

- 2004: Neue Beleuchtung

- 2005: Photogrammetrische Aufnahmen

- 2006_1: Renovierung des Daches

- 2006_2: Renovierung des Westwerkes

- 2007: Renovierung des Hohen Chores

- 2008_1: Renovierung der Südseite

- 2008_2: Sonnenuhren

- 2008_3: 1. Fenster (Bauer und Bergmann unter dem Kreuz)

- 2009_1: Aufarbeitung der Türen

- 2009_2: 2. + 3. Fenster (Lichtfenster)

- 2009_3: Verkündigung an Maria

- 2009_4: Probereinigung

- 2010: 4. + 5. Fenster (Stephanus)

- 2011: 6. + 7. Fenster (Lichtfenster)

- 2012: 7. + 8. Fenster (Universitätsgründung und Luther in Worms)

- 2013: 9. + 10. Fenster (Weihnachtsfenster)

- 2014: 11. + 12. Fenster (Reformation Helmstedts durch Bugenhagen)

- 2025: Umstellung der Beleuchtung auf LED